Richard Wagner »Parsifal«

Parsifal – vier Stunden Heiligkeit, Harfenglissandi und hartnäckige Müdigkeit

Es gibt Opern, die hört man, und danach denkt man: „Ja, das war schön.“

Und es gibt Parsifal.

Richard Wagners letztes Werk – sein Schwanengesang, wie die Feuilletons gerne sagen, und wie ein übermütiger Onkel bei der Hochzeit immer wieder anmerkt, bis er selbst nicht mehr weiß, was es bedeutet. Parsifal ist vieles: sakral, träge, wunderschön, anstrengend. Ein bisschen wie eine gotische Kathedrale aus Klang, in der man gleichzeitig staunend den Kopf hebt und heimlich nach einem unbequemen Hocker sucht.

Richard Wagners letztes Werk – sein „Schwanengesang“. Ein Wort, das so feierlich klingt, als müsse man dabei Weihrauch schwenken, aber meist nur bedeutet: „Das Letzte, was jemand gemacht hat, bevor er starb.“ Parsifal ist vieles zugleich: ein sakrales Klangheiligtum, ein bisschen anstrengend wie eine mehrtägige Pilgerwanderung in zu engen Schuhen, und doch von einer Schönheit, die einem das schlechte Gewissen gleich mitliefert, wenn man nach dem dritten Harfenakkord schon wieder wegdöst.

Vorspiel mit Schlaftiefenwirkung

Meine ersten Begegnungen mit Parsifal lassen sich am besten als „Nickerchen in vier Akten“ beschreiben. Das Vorspiel beginnt: Streicher, die klingen, als würden sie die Luft vorsichtig entstauben. Eine zarte Bläserchoralwolke. Noch eine. Und dann – nichts. Also nicht wirklich nichts, eher eine sehr elegante Art von viel langsamer Bewegung. Ich wachte regelmäßig wieder auf, wenn irgendjemand in heroischem Tonfall „Reinheit!“, „Mitleid!“ oder „Heiliger Gral!“ rief, und fragte mich, wie ich dahin gekommen war.

Doch es geschah das Wunder aller Wagnerhörer: Irgendwann blieb ich wach. Ich hörte den Moment, in dem Parsifal den Speer auf den unsympathischen Klingsor schleudert. Ein Harfenglissando fährt durchs Orchester, als hätte jemand Zuckerwatte zu Klang geschmolzen – und das Schloss kracht in sich zusammen. Wagner, plötzlich kurz im Actionkino-Modus.

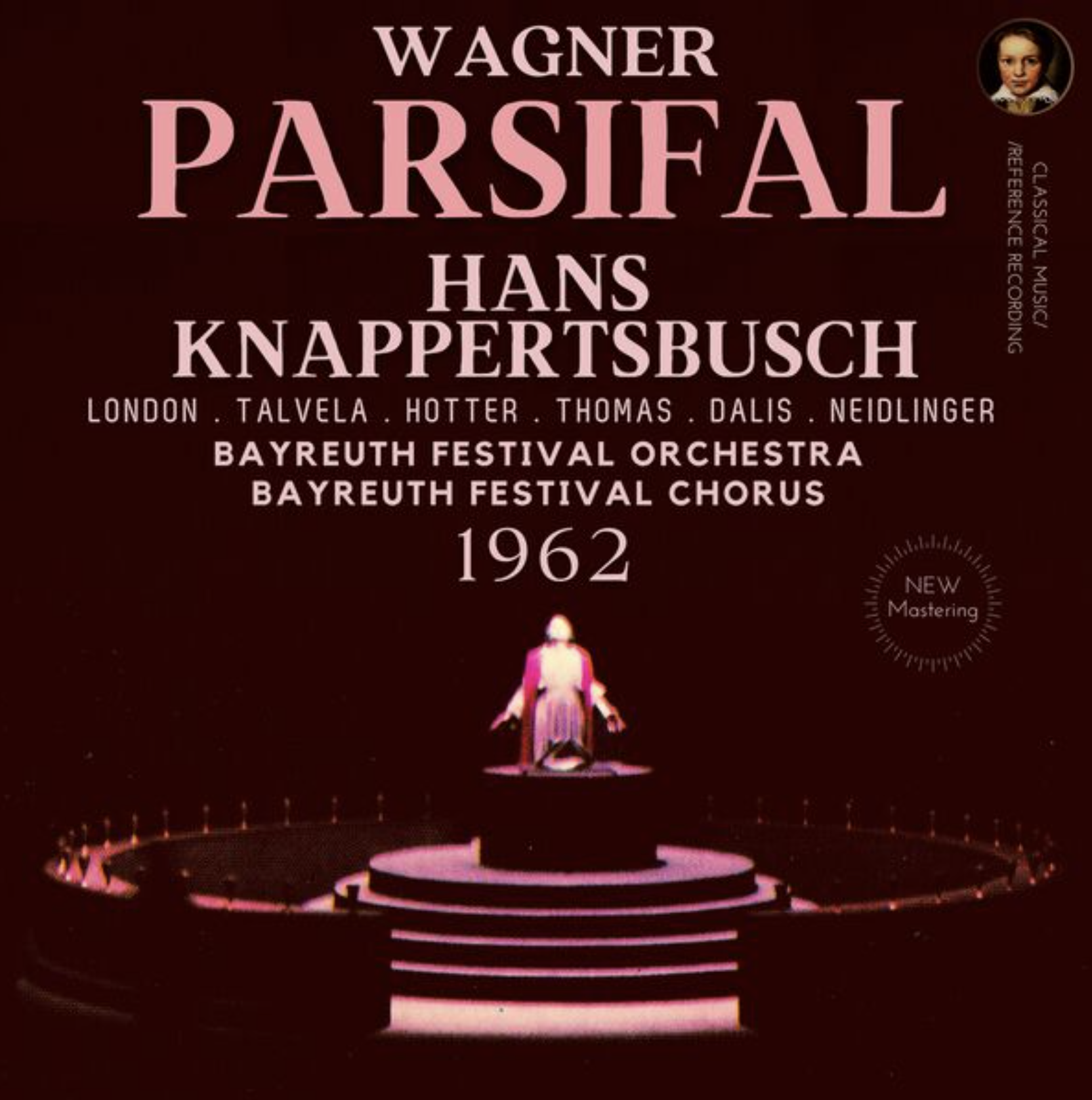

Knappertsbusch und die Bayreuther Messe

Wer eine Oper so lang wie eine Wahlkampfnacht verstehen will, braucht eine Aufnahme, die nicht nur „gut“ ist, sondern heilig erklärt. Für Parsifal ist das seit Jahrzehnten Hans Knappertsbuschs Bayreuth-Mitschnitt von 1962.

Knappertsbusch, diese Mischung aus Kantinen-Philosoph und Klangmagier, hasste Proben und liebte langsame Tempi wie andere Leute ihren Fernsehsessel. Aber wenn er Wagner dirigierte, wurde er zum musikalischen Dompfarrer. Plötzlich war alles Ordnung, Gravitas, ernstgemeinte Klangtheologie. Vier Stunden zehn dauert sein Parsifal – für Wagner-Verhältnisse ein Quickie.

Der Cast: Heilige mit Stimmgewalt

Die Besetzung liest sich wie eine Ahnengalerie der Wagnerwelt: Jess Thomas als Parsifal, Irene Dalis als Kundry, Gustav Neidlinger als Klingsor, George London als Amfortas. Stimmen, die so würdevoll und mächtig erklingen, dass man selbst im heimischen Wohnzimmer automatisch gerader sitzt – als könne Knappertsbusch es sehen.

Fazit: Parsifal, das Stockholm-Syndrom der Opernwelt

Ich habe Parsifal nicht von Anfang an geliebt. Ich habe mich durch ihn hindurchgedöst, mich über seine Längen geärgert und mich bei jedem zarten Vorspiel gefragt, ob man eigentlich einen Opernsitz mit Nackenstütze erfinden könnte.

Aber Knappertsbuschs Aufnahme ist eine Offenbarung. Sie ist nicht nur eine Version, sie ist die Version – der Schlüssel zu einer Welt, in der Harfen Schlösser einstürzen lassen, Speere durch die Luft segeln wie göttliche DHL-Pakete, und man am Ende sagt:

„Ja, ich habe Parsifal gehört. Und jetzt brauche ich einen doppelten Espresso. Aber ich bin irgendwie… ein anderer Mensch.“

Komponist: Richard Wagner

Titel: Parsifal

Dirigent: Hans Knappertsbusch

Orchester: Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Chorus

Erschienen bei: Decca / Alexandre Bak - Classical Music Reference Recording