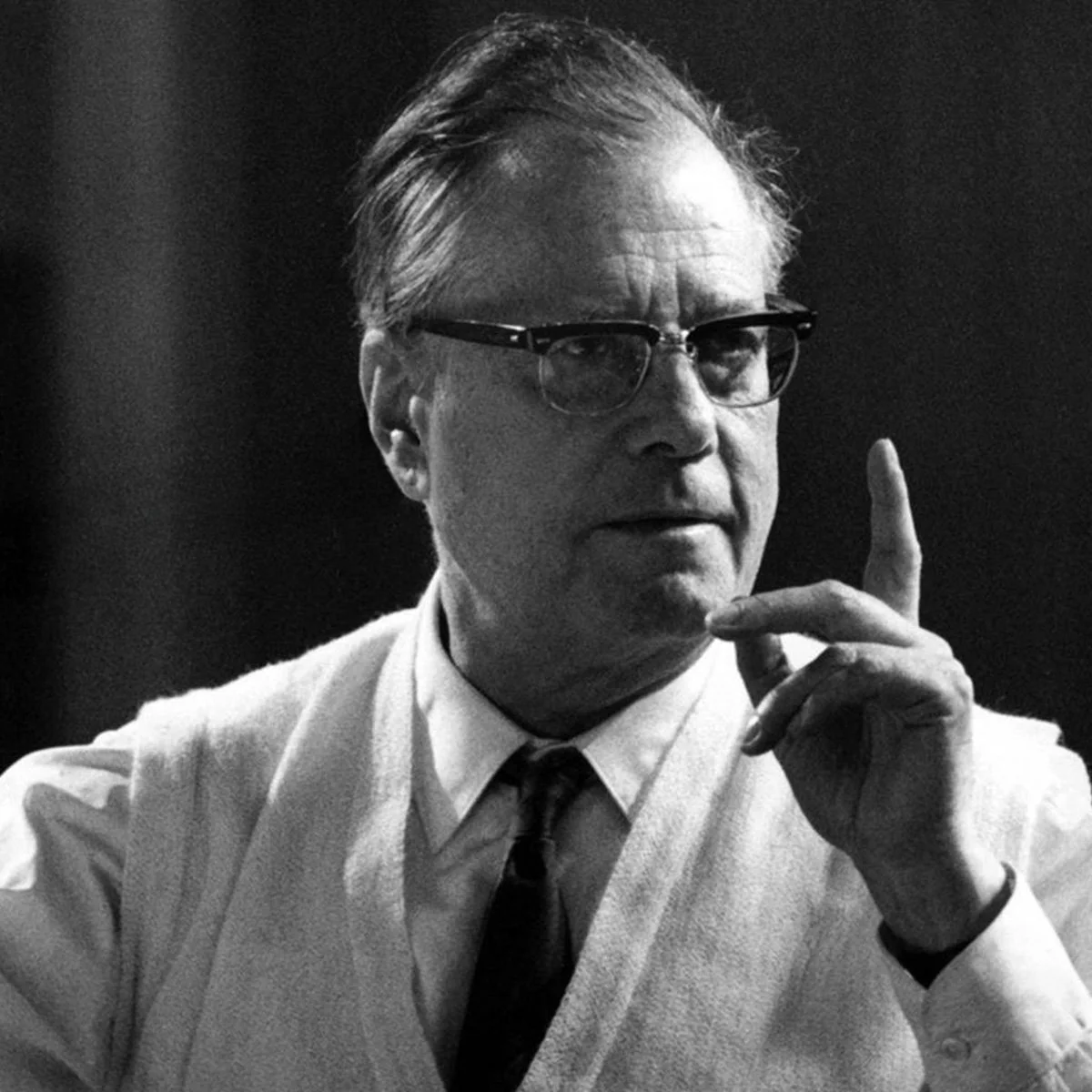

Karl Böhm

Karl Böhm – Der Dirigent mit dem metrischen Seziermesser

Karl Böhm – allein schon der Name klingt nach einem gut geölten Uhrwerk, das pünktlich zur Probe erscheint, in tadellosem Anzug, mit Noten in der Hand und einem Taktstock, der eher chirurgisches Instrument denn Machtstab ist. Böhm war kein Exzentriker, kein Sprücheklopfer, kein Dirigent, der mit fliegendem Frack durch die Lüfte wirbelte. Seine Kunst bestand darin, genau das nicht zu tun. Er war ein Meister der kontrollierten Ekstase – wenn er sich zu solchen Regungen überhaupt herabließ.

Geboren wurde Karl Böhm am 28. August 1894 in Graz, was – man ahnt es – seiner Karriere einen gewissen Startvorteil in Richtung des deutsch-österreichischen Kulturkreises verschaffte. Graz, das ist nicht Bayreuth, aber eben auch nicht ganz Bielefeld. Böhm studierte zunächst Jura – wie so viele, die mit Musik liebäugeln, aber erst einmal dem Willen des Vaters gehorchen. Zum Glück siegte das künstlerische Bedürfnis über die Paragrafenreiterei, und Böhm wandte sich dem Dirigieren zu – bei niemand Geringerem als Bruno Walter, was in Dirigiererkreisen ungefähr so ist, wie wenn man bei Pythagoras Mathe gehabt hätte.

Sein Aufstieg war von jener klassischen Eleganz, wie man sie aus schwarzweißen Porträts kennt: Engagement in Darmstadt, dann in Hamburg, schließlich Direktor der Dresdner Staatsoper, wo er den Komponisten Richard Strauss höchstpersönlich zu seinen Freunden zählen durfte. Böhm und Strauss – das war ein Bündnis, bei dem der eine komponierte und der andere die Partituren mit einer Noblesse aufführte, als habe er sie höchstselbst in der Mittagspause orchestriert.

Die Nationalsozialisten sah Böhm mit bedauerlicher Opportunität, wie so viele seiner Zeit. Er trat nicht in der ersten Reihe auf, aber er duckte sich auch nicht wirklich. Eine Ambivalenz, die das Nachkriegsbild mit leichtem Grauschleier überzog, aber seiner musikalischen Integrität keinen dauerhaften Schaden zufügte – zumindest nicht in der öffentlichen Wahrnehmung.

Sein Ruhm wuchs kontinuierlich, besonders durch seine langjährige Verbindung mit den Wiener Philharmonikern und der Deutschen Grammophon. Es war kein Ruhm der großen Gesten, sondern der verlässlichen Qualität. Böhm dirigierte, wie andere Möbel bauen: mit Präzision, Respekt vor dem Material und einem Hang zum zeitlosen Design. Seine Mozart-Interpretationen gelten bis heute als Referenz, seine Strauss-Aufnahmen sind diskrete Götterspeisen, bei denen sich selbst die Götter nicht räuspern mögen – so elegant sind sie angerichtet.

Und dann ist da dieser Bruckner. Oder vielmehr: sein Bruckner. Denn auch wenn Böhm nicht zu den Bruckner-Spezialisten zählte, die sich in editorischen Grabenkämpfen über Fassungen, Revisionen und Zwischenfassungen verlieren – seine Aufnahme der vierten Symphonie mit den Wiener Philharmonikern ist ein Leuchtturm in der weiten See der Bruckner-Diskographie. Keine Schwärmerei, kein Sakralnebel – nur majestätische Linien, klanggewordene Architektur, dirigiert mit dem Stoizismus eines Mannes, der weiß, dass Musik auch dann aufregend ist, wenn man nicht ständig mit den Armen rudert.

Böhm war kein Erklärer. Er war ein Ermöglicher. Er ließ die Musik sprechen – manchmal ein wenig langsam, manchmal mit einem Anflug kaiserlich-österreichischer Behäbigkeit, aber immer mit dem Blick für Form, Struktur und musikalischen Sinn. Der große US-Kritiker Harold C. Schonberg nannte ihn einst den „Dirigenten ohne Eitelkeit“. Und das war durchaus als Kompliment gemeint.

Am 14. August 1981 verstarb Karl Böhm in Salzburg – der Stadt der Festspiele, in der er so oft gewirkt hatte. Es war ein stiller Abgang eines Mannes, der selten laut war und doch bleibenden Eindruck hinterließ. Seine Aufnahmen, ob Mozart oder Bruckner, Strauss oder Brahms, sind Denkmal und Einladung zugleich: Hinzuhören, statt mitzusummen. Zu entdecken, was Musik sein kann, wenn man sie ernst nimmt – aber sich selbst nicht zu wichtig.

Oder wie Böhm selbst sagte:

„Ein Dirigent muss die Musik lieben. Und die Musiker. Und sich selbst ein bisschen weniger.“

Ein Satz, der fast schon zu klug klingt, um wahr zu sein. Aber wenn er’s gesagt hat, dann war es wohl so.